| はじめに | |

|

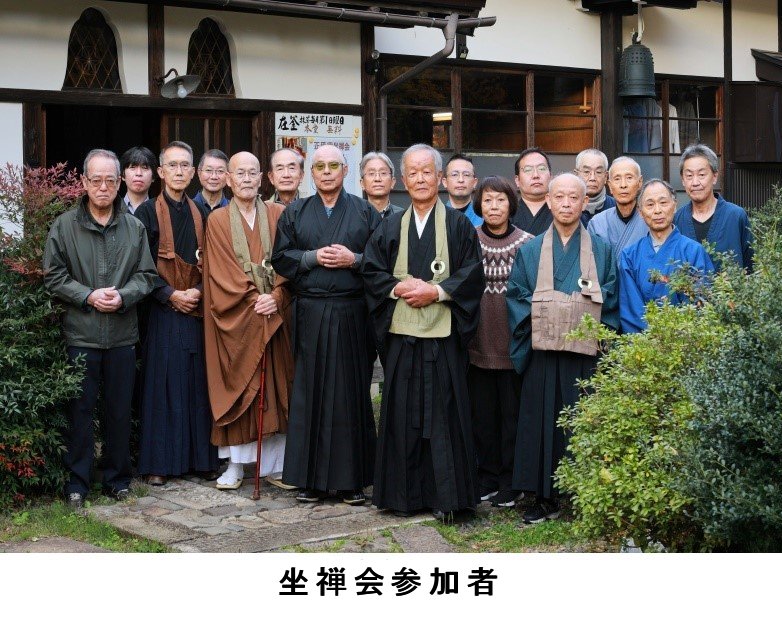

釈迦牟尼会主催の正受庵坐禅会が、令和4年11月3日に3年振りに再開されました。コロナ禍で中止を余儀なくされていたからです。 |

|

| 1.特筆すべきいくつかの事 |

|

今回は、午前と午後にそれぞれ2回の坐禅・独参・提唱が行われましたが、特徴的な様子を記します。午前の2炷目の冒頭に、西山禾山老師の般若三昧を全員で唱えました。長野禅会では毎回実施していることですが、今回初めて唱える方のために、桐山老師からこの由来・目的と唱え方の説明がありました。その後に全員で唱えましたが、禅堂に響きわたる大勢の朗々とした唱和にはやはり迫力がありました。以下、他の特記事項を記します。 |

|

① 独参1 独参は、東京道場の山本老師と長野禅会の桐山老師のお二人とが同時に行うということで、独参室と喚鐘場は2か所に設けられました。 |

|

② 提唱1--「坐禅は何をしているのか」 飯島広美老師  釈尊の悟りである「自分というもの(実体)はない」や「(実体のない)自己やものを掴まえる」ということを修行者に分からせるために、祖師方は「千聖(仏)もまた識らず(薬山)」・「非思量(道元)」・「庭前の柏樹子(趙州)」などと苦心の表現をしている。 |

これを私たちの日常に即して重ねてみると、(物事・事象を)自分の目で見ていると思っているが、実は見えているのである。見えているということは目のはたらきに任せていることで、これは自分のはたらきではない。自分の目や心のはたらきではなく、いのちの根源に支えられて、見えているのである。 |

③ 斎座 昼食は、募集案内で示した各自弁当持参(コロナ禍対応)の方針を貫きました。庫裏で机を横一列に並べ、前庭の素晴らしい見ごろの紅葉を鑑賞しつつ頂きました。実際は持参の弁当ではなく、全員が笹寿司(北信越特産の別名謙信寿司)を喜捨のりんごなどとともに食べました。 |

|

④ 独参2 午後の独参も午前と同様に行いましたが、山本老師の温かなご配慮により、相見の礼をとってない方も内参という形での入室を推奨して頂きました。 |

|

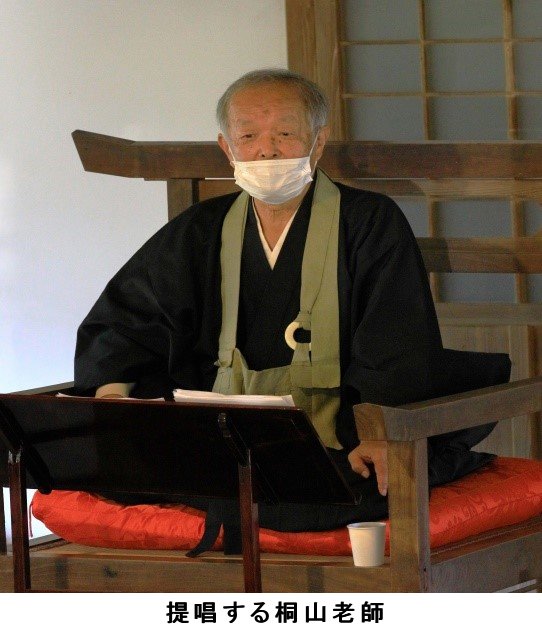

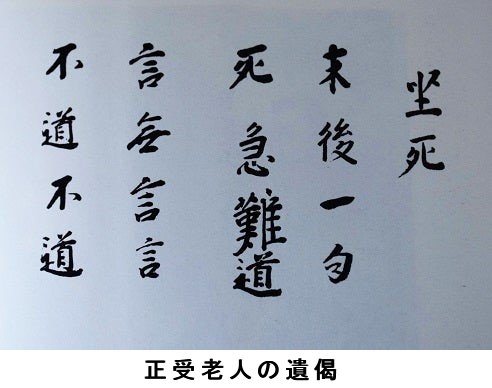

| ⑤ 提唱2 --「正受老人の哀しみ」 桐山紘龍老師 午後のご提唱に先立ち、桐山老師は地元代表として飯山に参集された方々に対する御礼とともに、人格主義教育を掲げる信州教育の教師の修養の一つとしての坐禅(藤森省吾の坐禅を含む三種の勉強の実践)や、小池與一が立ち上げた正受庵での坐禅会への参加など、ご自身の正受庵や坐禅との縁を語りました。更に、愚堂→無難→正受→白隠と脈々と伝わってきている祖師禅を大事にしながらも、これを本部からの師家の出講が少ない地方禅会でも、維持・継続するための一助として実施している「ありがとう禅」を、この場でも実修してみたいと予告してから、ご提唱に入りました。「正受老人の哀しみ」と題してお話しをされましたので、略記します。  (ア)資料1―栽松塔(墓碑) |

しかし、正受老人は先に述べたように、生まれながらに死んで生まれてきた。その苦悩を越えたところから大死に飛び込み絶後に蘇生、または已に蘇生していたのだから、私(桐山老師)のような回り道をせずに、僅か1年と数ヶ月で無難禅師より見性を赦されたのではないかと推察する。その後も師無難の教えに従い名利を離れ、正念相続を工夫し続けた。  |

⑥ありがとう禅 ご提唱の後に、経行を兼ねて「ありがとう禅」を行いました。事前の趣旨説明に加え、「ありがとう禅」は三綱領をもっと簡単にしたものである、法然も言うように、心の底から真実にうらうらと、一念の疑念もなく唱えて頂きたい、との要点説明もありました。桐山老師の叩く木魚のリズムに合わせ、全員で禅堂内を歩きながら「ありがとう」を唱えました。 |

|

| 2.墓参 |

|

飯島老師をご導師とし、参加者全員で般若心経・三綱領を唱え、線香を手向けました。正受老人の300年遠忌という記念の墓参は、季節がら紅葉した木々に「石の上に 桜の落ち葉うずたかし 正受老人ねむりています」(正受庵の境内にある島木赤彦の歌碑)の歌も想い起こされ、感慨新なるものがありました。 |

|

3.放散茶礼 進行役を兼ねた土居さんは、「ここで今年一番の秋を感じた。新しいことを経験させてもらった。山岡鉄舟・高橋泥舟も大事に考え復興した正受庵を大切にしていきたい。」などと、苦難の時代を経て継続してきている正受庵の歴史も踏まえたご挨拶をされました。

会長就任2年目の飯島老師は、「今回の坐禅会は簡素化されていた。独参時には内参もあって素晴らしかった。阪神禅会からも参加があり力強い声援を頂いた。この正受庵でも皆さんで坐ってもらえるとよい。」などと、各地方禅会の実情にも目配りをしながら、全体を見渡した会長としてのお話を頂きました。 |

ここは臨済禅の聖地である、正受老人の墓石の形には慧忠国師の「無縫塔を作れ」の想いが、また、墓石に刻まれた「栽松塔」の文字には松を栽えた臨済の想いが重なる、などという永年の修行に裏付けられた古参者の含蓄ある確信的希望や決意も語られました。 |

4.おわりに 参加者及び陰で支えて下さった皆様方のお力により、3年ぶりでしかも記念の年に新しい試みを加えた坐禅会も、無事に終了することができました。ありがとうございました。終了後の出来事も少し記します。各老師方を囲んでの慰労懇親会を、宿泊所でもある斑尾高原ホテルで行いました。阪神禅会の伊東進さんによる乾杯の音頭で始まり、11名の参加者は、禅の事・近況報告・社会情勢・等々に話の花を咲かせ盛り上がりました。 |

ところで、前回(平成30年秋)の正受庵坐禅会での課題の一つが、正受庵での坐禅会を定例化できないか、というものでした。この課題に対する展望が、今回の実施によって大きく開けてきたように思われます。引き続き、多くの関係者のご協力ご支援が不可欠になりますが、期待の芽は膨らむばかりです。 |

★ 余禄 坐禅会の翌日は、宿泊ホテルからそれぞれの目的地に向かいましたが、山本老師は一昨年急逝した鈴木比砂夫さんのお参りのために、桐山老師運転のお車で鈴木さんのご自宅を訪問されました。鈴木さんは、生前山本老師に師事して熱心に修行をするとともに、自分の自家用車による老師の送迎や正受庵坐禅会の開催等でも先頭に立って諸準備を行うなど、行動の人でした。 |

山本老師は、鈴木さんの遺影の前で、懇ろに話し掛けられたりお経を唱えられたりしました。また、悲しみや困惑を抱きながらも懸命に生きていこうとする鈴木さんの奥様に対しても、「ガットをして打たしめよ」(柿の実が熟すると自然に落下するように、ものごとは時宜を得て行うと、無理なく自然体でいながら大きな力が発揮できてしまう)を引用して、温かく励まされていました。ご縁を大切にされたひとときでした。 |

|

|