1.長野禅会25周年関連事業

山本老師の熱心なご指導の下での修行を続けることができました。こうした中で、長野禅会創立25周年(平成28年)を迎えられました。

|

|

①25周年 記念坐禅会―1

|

平成28年は、長野禅会が誕生して四半世紀が経過するという節目の年でした。

これを記念して10月2日と11月6日の2回の坐禅会を、正受老人と白隠禅師のゆかりの寺「正受庵」で行うことにしました。

長野市近隣の一般の方々にも地方紙等で呼びかけ、10月には参加者17名で長野禅会の主催で実施しました。

|

初心の方々の中には、サンライフ長野の主催(実質的には長野禅会主催)で開催している坐禅基礎講座の受講生も含まれていました。

この受講生を正受庵に迎えることは、会にとっては基礎講座からの広がりを意味し、会員にとっては新たな発見や気づきをもてた機会でもありました。(『禅味』平成29年1・2月号 「地区禅会だより」所収)

|

|

①25周年 記念坐禅会―2

|

11月6日の記念坐禅会は、開催主催も釈迦牟尼会とし東京道場の方々の参加も得て総勢23名で行われました。20名を越えると会場の雰囲気も変わってきて、適度な緊張感も生まれます。

今回特筆すべきことは、東京道場からの参加があったことに加え、地元飯山市教育長の長瀬哲先生の講演を拝聴することができたことではないかと思います。

長瀬先生は、正受庵保存会の責任者をも兼務し、正受老人の研究をライフワークとしている方なので講師としては願ってもない方です。白隠禅師250遠忌という記念の年ということもあり、「正受老人に学ぶ」と題して講演をして頂きました。(講演記録は『禅味』平成29年9・10月号及び平成30年1・2・3月号に所収)

|

長瀬先生は、正受老人及び正受庵が飯山市のシンボルとなっているとし、市民の更なる精神的拠り所としたい旨を語られ、この具体の一つとして『正受老人物語』(学習冊子)を研究者として監修し、また、教育責任者として市内の小中学生に無償配布したことも述べられました。

講演の内容は、「飯山深処使人愁」の飯山という固有名詞を含む白隠の漢詩「香語」や、白隠が大悟した場所として飯山静間の静観庵が描かれている島崎藤村の小説「破戒」などを、資料として用いられたことなどにも言及されました。

|

★感謝の思い

正受老人が偉大であったが故に、その徳を慕い多くの方々が幾多の困難を乗り越え、この庵を復興させ護寺してきて下さったので、今なお厳として見事に存続しています。

また、飯山市教育委員会・正受庵保存会・正受庵ボランティアの皆様等が、人知れず正受庵やこの境内一帯を物心両面で整備し支えて下さっています。

整えられた境内に足を踏み入れ、坐禅堂をお借りして心静かに坐禅をするとき、これらの方々のご努力に対して、我々会員には敬意と感謝の念が自ずと湧いてまいりました。

|

|

③正受庵1泊坐禅会

|

平成28年は長野禅会の創立25周年であり、併せて平成29年が白隠禅師の250遠諱記念の年でもあることから、記念として白隠ゆかりの正受庵で1泊2日(平成29年9月30日~10月1日)という形での坐禅会を開催しました。

平成28年は長野禅会の創立25周年であり、併せて平成29年が白隠禅師の250遠諱記念の年でもあることから、記念として白隠ゆかりの正受庵で1泊2日(平成29年9月30日~10月1日)という形での坐禅会を開催しました。

この正受庵坐禅会は、東京道場からも多数お出で頂くことになります。

参加者への宿泊や食事の提供は長野禅会としては初めての経験なので、本番に向けて事前の9月2日~3日に予行演習を積んで当日の1泊坐禅会を迎えました。(詳細は、『禅味』平成29年11・12月号「禅を生きる我ら衆生」に所収)

|

★法恩の再確認

正受庵は、正受老人と白隠禅師のゆかりの寺です。日本の臨済禅におけるこの二人は、もし、この二人が存在しなければ、法脈が途絶えていたかあるいは変質していたのではないか、と思われる特別な存在です。ここで法を護りながら更に研鑽・挙揚した二人に対しては法恩があります。墓前に花や線香を手向けることも謝恩の一つですが、二人を偶像崇拝するかのように形だけ拝んで済ませてしまっては、禅の本道に反します。

大燈国師遺誡には、「専一に己事を究明する底は、老僧と日日相見、報恩底の人なり」と、明記されています。山本老師もこの法系や250遠忌のことを念頭において、「白隠和尚坐禅和讃」のご提唱をして下さいました。

本坐禅会が釈迦牟尼会の主催であること及び山本老師のご出講を賜ってのご指導という目に見える形で実施されたので、会員にとってよい法恩の機会となりました。

|

|

④25周年記念式

|

長野禅会が25年間に亘り継続して来られたのは、ひとえに山本老師のご指導や釈迦牟尼会本部のご支援の賜物ですが、同時に長野禅会の総括責任者である桐山主宰のご尽力があったこと、及びその下で桐山主宰にご指導を受けつつ協力し支えた会員がいたことも確かな事実です。そこで、関係者への謝恩も兼ねて25周年記念式(平成29年11月)を挙行しました。

|

★更なる成長を目指して

長野禅会を一つの家族とみた場合には、桐山ご夫妻は両親に、会員は子どもにあたります。子どもが幼いときは、両親に頼る他はなく、とりわけ親としての桐山主宰には一から十までお世話になってきました。時が経ち、両親が還暦とか米寿の節目を迎えたときには、子どもたちが親への恩返しにお祝いをすることが一般的にあります。

そこで記念式を子ども達(会員)だけの意思で行ったのですが、親の心(桐山主宰)子(会員)知らずで、山本老師への配慮等が行き届かずに、不十分なお祝いの式になってしましました。長野禅会だけに目が向き過ぎ、本会や老師に対する法恩という意識が薄くなったことが、配慮に欠けることになった要因ではないかと考えています。

この躓きの克服は今後の課題としつつも、会員にとってこの記念式は今後の更なる精進を決意し直す場にもなりました。

|

2.坐禅基礎講座の開設と運営

長野禅会では、坐禅基礎講座を平成24年から実施してきました。講座開催までの経緯やこの内容等については、『禅味』(平成24年11・12月号)に詳細な報告が記載されていますので、ここでは開催の目的や年次毎の概要及び成果・今後の課題等を記します。なお、昨年(令和2年)からはコロナ禍のために基礎講座の開催ができず、懸念が続いています。

|

①開催までの概要

長野禅会が毎月の坐禅会を開催している会場は、長野市(指定管理者)の「サンライフ長野」という中高齢者健康福祉施設です。この会場「サンライフ長野」では、市の広報機関誌で受講生を募集していくつもの講座を開設しています。

現今の公立の施設では、坐禅を行うこと自体が難しく、まして市が主催となることには難色が示されました。そこで、坐禅講座の開設が市にとってもメリットがあるような(市民の要望に応える講座の開設・施設の稼働率向上・指導及び運営は長野禅会が担当する等)粘り強い交渉で、ようやく開催に漕ぎ着けました。講座名は平易に「誰にでもできる坐禅」とし、受講生募集は市の広報で、参加費の徴収はサンライフ長野でやってもらうことになりました。

|

②講座の目的

講座のねらいは、次の3点に要約されます。

講座のねらいは、次の3点に要約されます。

・より多くの一般市民の方々に坐禅への門戸を開き、親しんで頂く

・坐禅の呼吸法と姿勢を経験することで、心の安定を得て頂く

・坐禅のよさを知って頂いた方は、長野禅会等で継続的に坐禅をして頂きたい

|

③講座の内容

3回の開催で、初心者であることを念頭に、次の基本的な事柄を内容としました。

・坐禅の作法(道場への退出入・単での坐り方等)を中心に、実習しながら解説を行う

・坐禅の実修・坐禅の姿勢と呼吸法・禅と健康についての講話等を行う

・坐禅の実修・禅と生活についての講話等を行う

|

④参加者の感想

成果と課題を探るために、参加者の主な感想を掲載します。

・坐禅の基本の姿勢や呼吸法を教えてもらってよかった、気持ちよかった、

・20分間という坐禅の時間に不安があったが、大勢で一緒にやるとできた

・坐禅の呼吸は難しい、雑念ばかりが浮かぶ、足が痛くなったり痺れたりする

|

|

★講座開設の意義や成果

|

|

・講座の意義

坐禅という日本文化としての禅の基本を、一般市民に呼び掛けたことには大きな意義があります。

また、この講座では初心者を迎えることから、長野禅会の会員にとって初心に戻れる機会にもなります。

道場への退出入や呼吸法を学ぶ姿勢、また、呼吸法の困難さや足の痛みを感じるという初心者の感想に接しても、自分たちが最初に坐禅にふれた時の初心の一歩に立ち返ることができ、更に真剣な坐禅を自分に課すことができるようになったからです。

ところで、一般的に禅講座がないという理由は、指導者不在に併せて、禅に関心をもつ人が少ないからだと思われます。少ないですがゼロではありません。その証拠は、禅に似て非なるものですが、ヨガやマインドフルネスには、一時的な流行にせよ参加者が一定程度いるのです。

禅との違いは、「速効性・即効性」があることと、何時間かの講習を受けた人が講師として多数存在しているからだと思います。

このようにみると、各種の講座は金の絡んだ商業主義や師範主義にも見えるのですが、同時に本物の坐禅を行う長野禅会の存在が鮮明に見えてくるのではないかと思います。会員も納得です。

|

・講座の今後への展望

基礎講座の課題は、この坐禅基礎講座が継続し定期的に開かれることです。直近の2年間(令和2~3年)は、コロナ禍のために講座は中止となりました。今後開催されたならば、参加者が「次の坐禅会にも参加したい」という思いになってもらうことだと思います。坐禅のよさや意義を感じることが出来ないうちに、呼吸の苦しさや足の痛さの方が勝ってしまうためか、止めてしまいます。ただ、受講生の立場で考えたとき、受講の動機やきっかけは様々ですが、講座の中で参加者の疑問や要望に対する答えが3回という限られた講座からは得られないか、もしくは予感出来ないのかも知れません。求めているものが形にならなかったり、年月がかかると分かったりすれば、努力もせずに自分の都合でさっさと止めてしまいます。

従って、受講生を募集するときの案内文及び受講時のオリエンテーションで、坐禅とは何を目指すのか、どんなことができるのか、等について分かり易く説明することが大事だと思います。同時に、受講の動機等についても対面で語って頂ける範囲で詳細にお聴きし、信頼感や親近感等を始めから感じて頂くこと、また、坐禅が他の諸講座と同じような地平からスタートしながらも、この地平を超えた深遠なものに繋がっているという期待をもって頂くことも大事ではないかとも思います。

このような時代状況も憂いつつも、坐禅を止めない工夫や継続できる工夫の一つとして、桐山主宰は「音声観」にも光を当てて来ました。

|

|

3.長野禅会での工夫

|

|

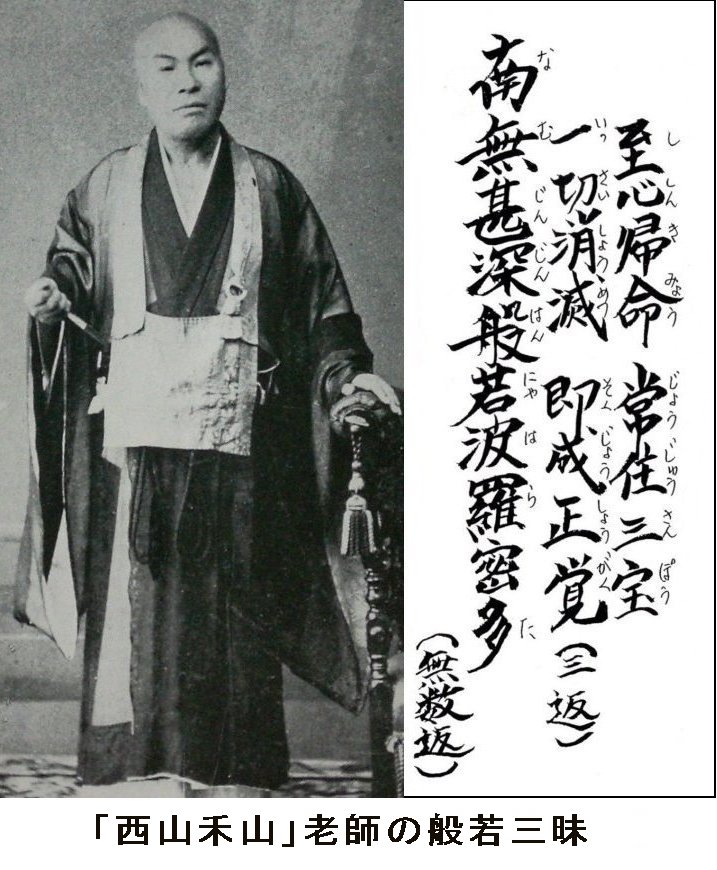

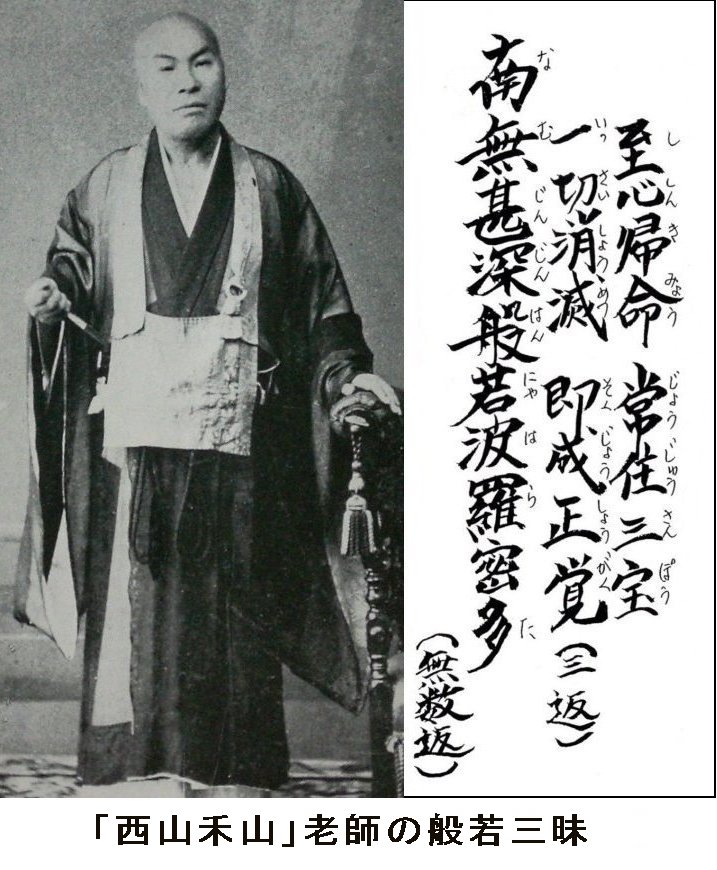

①「般若三昧」の導入

|

|

長野禅会で西山禾山老師の「般若三昧」(「南無甚深般若波羅蜜多」を繰り返し唱える)の唱和を行うようになったのは、平成20年10月頃からですから、既に10年以上の実績を積んできたことになります。この導入は、桐山主宰の熟慮の末の発案によるものです。桐山主宰の現在の立場や本会を知る前の坐禅経験なども踏まえ、東京や不二の坐禅道場には行きにくい地方在住の参加者に対し、般若三昧によって三昧体験を促進することで禅のよさや深さを感得し味わって欲しいと願い、これを実現したいとの気持ちを強く持っていました。(概要は『禅味』平成21年1・2月号「長野禅会便り」参照)

東京や不二の道場では、差定の中に観音経や証道歌の読誦が組み込まれていますから、坐禅とともに音声による修行もできます。しかし、地方の施設で修行をする会員は、会場の都合や制約もあり、唯識で言われるところの声の力による熏習は思うようにはできません。「般若三昧」は、これを少しでもカバーするために採り入れられました。つまり、「般若三昧」は、禅定三昧に入ることの困難さを乗り越え、より積極的な坐禅を行うための補強的兼修とも言うべきものです。

|

また、この「般若三昧」と釈迦牟尼会とがどのように繋がりをもつのかを見てみます。本会初代会長の無相定光老師から二代遡ると西山禾山老師に出会います。この禾山老師が、「般若三昧」は「南無甚深般若波羅蜜多」という仏法の最も簡潔的な要諦を更に集約したものであり、この「般若三昧」一句で在家禅を挙揚しようとしていた、ということが分かります。(詳細は『禅味』平成21年11・12月号参照)「西山禾山老師の在家禅をめぐって」)

なお、禾山老師の生い立ち・人柄・修行、また「般若三昧」の出典となる「金鞭指街」などの諸著作などについては、『禅味』平成22年1・2月号、3・4月号、5・6月号、9・10月号の「西山禾山老師の在家禅をめぐって(二)~(五)」に詳細に掲載されています。

仏道の第一義である「摩訶般若波羅蜜多」は、三綱領(本会の憲法で、本会の創始者・定光老師が仏道の根本を三つに分けて示したもの)の筆頭にも掲げられています。従って、この「般若三昧」の導入は、本会の正統的にして核心的な法燈の高らかな宣言であるとともに、桐山主宰の深い究明や先見の明であったことなども了解されます。

桐山主宰の努力は、「般若三昧」を導入以前にも、参加者が目や身体で実感できるようなものを求めて、例えば坐禅会で写経を採り入れようと考えたり、観音経や書き下し文の般若心経を読誦(音読)したり、という模索にも見られます。

この背景には、桐山主宰が青年教師の頃に出会った先輩教師で仏道に造詣の深い長島亀之助先生や春原桂次郎先生の「素読」の訓えと、主宰自身が確かな手応えを感じた地道な訓えの実践がありました。(詳細は桐山紘一著『禅を生きる』所収の「素読・読誦のすすめ」を参照)この「般若三昧」の継続的な実践は、次のステージである「ありがとう禅」の導入へと繋がっていきます。

|

|

②「ありがとう禅」の導入

|

|

|

「ありがとう禅」の導入は、繰り返しの音声を伴うという意味で「般若三昧」の延長線上にあります。しかし、「般若三昧」が本会の核心的な法燈そのものを音声で唱えるのに対し、「ありがとう禅」は日常生活でよく使われる「ありがとう」という誰もが分かる感謝の言葉を「あーりーがーとーうー」と伸ばして繰り返すので、唱える時の心構えや唱えられた音声を聴き取る時の感じ方が、「般若三昧」の時とは明らかに違ってきます。違いと言うよりも、本会の理長為宗の「理」及び仏法僧の「法」を現代に合わせて具現し助長する、と見た方が適切かも知れません。

ところで、「ありがとう禅」は一昨年の令和元年9月の坐禅基礎講座の中で、桐山主宰から説明・提言されたものです。この提言も「般若三昧」の導入がそうであったように、周到な準備の上になされました。

「ありがとう禅」の発案自体は全国各地で「ありがとう禅」を主宰する町田宗鳳師によるものですが、桐山主宰は町田宗鳳師の下に馳せ参じてコツを習得し、リズムやテンポなどを五線譜に表記し、自ら実際に試すなどの実践・工夫を重ねた上で会員に提示されました。禅会ではその場や人数・音質に合わせた微調整が行われますので、プロセス主義的(計画やここから得られるはずの結果に固執する結果主義ではなく、状況に応じて柔軟・臨機応変に対応し固執しないこと)な試行的進化が今も続いています。

少し慣れたところで、「ありがとう禅」のバージョンアップとも言える観音禅唱法も教えて頂きました。最初の「ありがとう禅」唱法が「斉唱」だとすれば、観音禅唱法は各自の息の長さに応じた「輪唱」に近いと思います。一斉に「あー」からスタートするのですが、各自の息の続き具合によって「りー」に切り替わる時点がずれて違ってきますが、ずれや違いを保ちながら続けます。

|

この輪唱では倍音(オクターブ差のある音階)を斉唱よりも多く生み出すので、絶妙なハーモニーを奏でるとともに体内深く沁み込むこととなります。ちなみに倍音は、自然界で出される音―風のそよぎ・小川のせせらぎ・木々の葉擦れ等―にも含まれているということで、我々にとってはそれに包まれ癒される心地よさに繋がっているように思います。この心地よさが、三昧へといざなってくれるのだと思われます。

★「ありがとう」の意味と効果

「ありがとう」という言葉は、一般的には感謝の言葉ですが、これ以上に端的な感謝の言葉は、なかなか見つかりません。

ところで、「ありがとう」をこの語源からみると、自分という一個の人間がこの世に存在すること自体が、奇跡(稀有)中の奇跡(稀有)であるという意味での「有難し」に由来しています。「人身得ること難し」(道元「修証義」所収)とも言われます。我々が生まれてきたことや生きていることが、今生だけでなく全宇宙世界の深遠で絶妙な働きの中での奇跡なのだということ、つまり、宇宙の万物によって生かされて生きていることなどに思いが至れば、稀有で感謝に満ちた「ありがとう」をいくら連発しても足りないことが分かります。

「ありがとう禅」を行うということは、自分の力で働くのではない「生命の働き」に気づくこと、あるいはこの働きに呼びかけられて眼を覚ますことでもある、と言えます。「ありがとう禅」と「般若三昧」とは、入口は違っても行きつく先は同じ高嶺です。「ありがとう禅」の効果は、少なくとも長野禅会の会員は、「ありがとう禅」の唱和後に、「日常でこんなにも深く『ありがとう』を考え唱えたことはなかった」や「ありがとう禅を行うとすっきりして気持ちがよい」などと自戒や感謝の念で唱えられる、と言い「ありがとう」を文字通り有難く肯定的に捉えています。

|