その4

●縁起から空へ 「縁起から空へ」という表題で書き始めましたが、これでは「縁起」が変化して「空」になるという意味に捉えられると思います。しかし、先に述べたように「縁起」と「空」は、全く同じことを別の視点から表現した言葉ですから、「縁起」が変化発展して、「空」になるといことではないのです。したがって正確には「縁起即是空、空即是縁起」という表現が適切かと思います。 |

●縁起の理法 縁起の理法については、できるだけ具体的に考えることによって、たやすく「空」を捉えることができると思われますので、次に例を上げて考察してみたいとお思います。 |

●言葉の虚構性 紙というのは名称であり、変化し続ける世界のある部分を指して、人間の都合によって仮に命名された言葉の概念です。従って、変化し続ける事実そのものではないのです。このことを、言葉の虚構性としてお釈迦様が述べていますが、その虚構性によって、私達は全ての「もの、こと」を実体のあるものとしてとらえるようになり、分別意識が成立していきます。そして、その対局に自我が生まれ、「もの、こと」を相対的に捉えるようになり、それが人間の執着心や苦悩、不幸の原因となっているのです。(詳しくは「根本知と分別知」を参照) |

●「根本中論頌」に於ける縁起と空 根本中論頌(以後中論と言う)は、龍樹の代表的な論書ですが、これは大乗仏教の般若思想をもとにして、釈尊の縁起観を復活強化し、部派仏教の非仏教的な思想(実体論)を論破するために書かれたと言われております。それ以後の中観思想の中核となった「縁起・空」のエッセンスを、中論の中に探ってみたいとおもいます。 |

●無自性なるが故に空である さて、自性の否定(無自性)は中論の主眼としているところです。何故ならば『お釈迦様の縁起観』のところでも述べましたが、お釈迦様は縁起の理法を発見され、当時のウパニシャド哲学が主張している、三世に渡って輪廻転生する我や霊魂といった主体(アートマン)は存在しないということを確信して「無我」を主張され、三宝印の一つとして、「諸法無我」が位置づけられてきました。ところが部派仏教の時代になって、物事の本質が三世に渡って実在する、つまり自性をもって輪廻転生するという非仏教的な実体論としての仏教が復活してきてしまったのです。 |

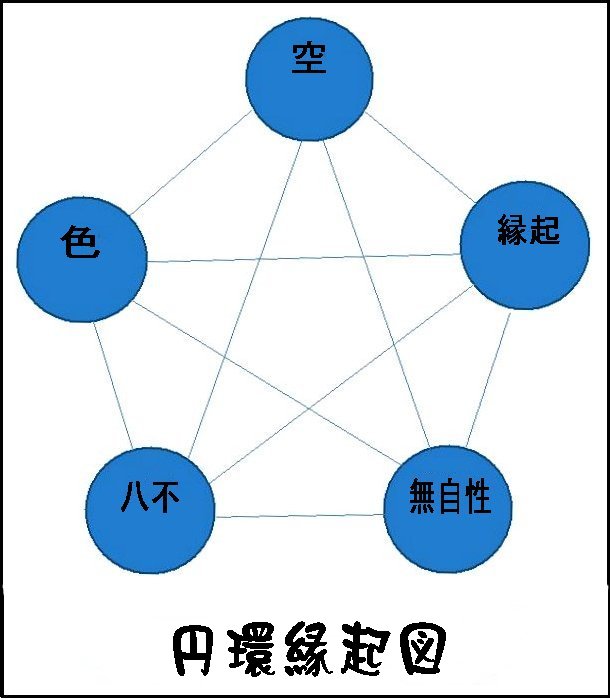

●釈尊に帰る お釈迦様や龍樹尊者がご覧になっている「色」は、「無自性」なるが故に「縁起」しており、「縁起」なるが故に「空性」である。さらに、ここへ「八不」を付け加え、分かりやすくするために図のような円環縁起としてまとめてみました。  これを、我々凡夫の視点から実践的に見ると、「色」が「八不」によって否定されると、あらゆる「もの、こと」は、「無自性」であることが洞察されるようになり、それを無心に観察していくと、自己を超えて働いている膨大な「縁起」の世界が捉えられ、それは取りも直さず分別意識(言葉の虚構性)を超えて、完全無欠に申し分なく働いている 縁起の理法「空」であることが直覚されます。 どんな言葉をもってしても、その大いなるなる働きを表現することは困難でしょう。釈尊は唯々「吉祥なるもの」と賛嘆され、それを「四諦」「十二支縁起」「八正道」などの法門として開示されたのです。 龍樹は釈尊に帰依し、非仏教化した実体論を批判し、釈尊の法門をさらに強化しようとして中論を表したのですが、さらに中論の最後には「四諦」を取り上げてまとめとしていることをみても、このことを強くうかがい知ることができます。 即ち、『業と煩悩が滅びて無くなるから解脱がある。業と煩悩は分別から起こる。ところで、それらの分別は戯論から起こる、しかし戯論は空性におい滅びる』(18章) 『この縁起を見る者は、(仏を見て)即ち苦・集・滅・道を見る』(24章)・・・・と。 |

|

|